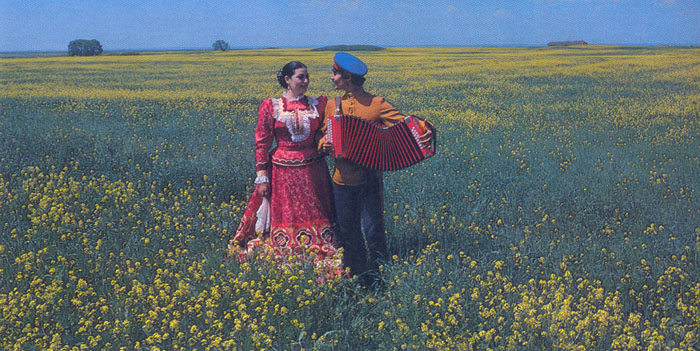

Особенной красотой и силой характера испокон веков до наших дней славятся казачки. Смесь восточных и славянских кровей, особый, вольный уклад жизни в крепостной России… Казачки всегда были необычными женщинами, а их неповторимая красота воспевалась поэтами и художниками.

Жил казак беды не ведал,

Полон дом питья и хлеба,

Веселился, не скучал

Да дивчину повстречал.

там на ярмарке воскресной,

В толчее казачьей, тесной,

Улыбнулась, солнцем бровь

И взорвали чувства кровь

Вот как писал о них, например, знаменитый русский историк Василий Сухоруков: «Представьте красавиц роскошной Азии, смешанные вместе черты черкешенок, турчанок, татарок, русских и тогда получите общее понятие о красоте обитательниц Дона. Пламенные черные глаза, щеки, полные свежей жизни, величайшая опрятность и чистота в одежде. Они, как и все женщины, любили наряды, румянились, когда выходили в гости или в церьковь».Писатель XIX века Петр Краснов в романе «Домой» описывает казачку: «…казачка. Что может быть красивее? Высока, стройна как молодая раина… Грудь была очерчена желтоватым шелком легкой блузки. Английская суконная юбка цвета пыли легко облегала стройные длинные ноги. Совершенно черные громадные глаза, в них темно-коричневый агатовый раек с черным глубоким зрачком в темном обводе смуглых трепещущих век с длинными ресницами под широким размахом черных бровей. Под красным бархатом губ видны ровные белые зубы. Смуглые щеки обнаружили глубокие ямочки у рта».

Конь мой вороной

С новой шелковой уздой,

Мы поскачем на восток,

Где заветный хуторок.

Где трава медвяная,

Где дивчина славная,

Поцелует казака

И зальется свадебка

А Лев Толстой в произведении «Казаки» такую фразу вложил в уста своего героя: «А я только одного и желаю: … желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастия, которого я недостоин».

Был казак душой не робок,

В боевых бывал походах,

Лихо шашкою владел,

Знал немало славных дел.

Но любовь не вражья пуля,

Прямо в сердце атакует,

Не укрыться, не сбежать,

Только грудью принимать

У вольных донских казаков еще в дореволюционные времена даже праздник был особый - День донской казачки. Отмечался он 21 ноября, и уже в ХІХ - начале XX века в этот день стали проводиться балы, главный из которых - донской бал - проходил в собрании Армии и Флота с приглашением казаков всех войск, юнкеров, офицеров казачьих гвардейских полков, а также чиновников, студентов, ученых…

Подождал казак немного,

Сердце просится в дорогу,

Пресен хлеб, горчит вино

И веселье уж не то.

Эх, ты волюшка казачья,

Казаки, простите, братья,

На прощанье он сказал

И к любимой поскакал

Казак В.А. Дронов в своей книге «Казачий Присуд» писал, что «Женщины были особым кланом, со своими обычаями. Казачка могла получить медаль «За усердие» за домовитость, благопристойное поведение и если снаряжала на службу не менее трёх сынов. Такие женщины пользовались почётом и уважением, сам Атаман склонял пред ними голову».

Секреты женской силы донских казачек

1. Сила Рода.

Казачки очень правильно понимали силу женского рода и непреклонно соблюдали традиции. Особую роль в казачьем доме играла самая старшая женщина - бабушка. Она была хранительницей семейных традиций. Она воспитывала несовершеннолетних внуков, которые называли её бабинькой. Всем известно, как казачки гордились своим происхождением - «не боли болячка - я казачка», как они избегали браков с иногородними, и с чужестранцами были неприветливы. Казаки упорно берегли свое племенное лицо, больше всего при помощи женщин, ревнивых хранительниц древних обычаев и чистоты крови. Постоянно находясь вдали от родного дома, казаки научились ценить и любить своих женщин. Тема любви к матери и жене - одна из главных в казачьих песнях. А уж о любви к родному краю, к братству, которую воспитывала мать-казачка существует много сказов, легенд и преданий не только в России. Правильная и братская жизнь казаков сильно привязывала их к родному краю. Казачке было чуждо чувство подражания в поведении действий, поступках, одежде. Она всегда подчеркнуто проявляла свою принадлежность к казачьему народу и в одежде, и в разговоре, и гордилась этим. Выход замуж не за казака считалось позором.

2. Православная вера.

Донские казачки были набожны и религиозны. Сильная вера и молитва перед образами святых защищали женщин от напасти и разных бед. Донские казачки не пропускали ни одной церковной службы в будние дни, не говоря уже о воскресеньях и иных праздниках. Говели два раза в году - в Великий пост и на Спас, в августе. «В курене у нас полно икон, почти в каждом углу, и перед ними неугасимо горят лампадки. Пахнет гарью деревянного масла, ладаном, воском и ещё чем-то церковным», - вспоминал казак Василий Запорожцев из станицы Бессергеневской. Традиции. «Бери себе жинку с воли», - гласит казачья пословица. Кстати, обряд венчания возник ещё в шестнадцатом веке, когда семья давала добро на свадьбу, после чего жених и невеста венчались около вербы. Кстати, плохой считалась невеста, которая не знала Псалтири и Часослова и не умела читать по-церковнославянски

3. Женские обязанности.

Девочек приучали шить лет с пяти-шести. Причём, малышки учились шить и вязать именно магические знаки, защищающие от злых духов. Символика донского казачества имел множество трактовок. Защитные обереговые орнаменты были тесно связаны со славянскими, очень перекликались. Сначала девочка вышивала защиту Рода, семьи, затем вышивала защитные орнаменты от злых сил, зависти. Взрослея, бабушка учила внучку вышивать орнамент к свадьбе, чтобы венчание состоялось под покровом защитных сил, а жених и невеста были горячо любимы друг другом. В семь лет юные казачки они начинали учиться готовить еду, а это в казачьем доме было делом непростым. Например, в праздники на стол подавали дулму с капустой, огурцами или с баклажанами, суп из дикой утки, лизни с гарниром из соленых огурцов, студень, сек, полотки поросенка, гуся, индейку, вареное мясо дикого кабана, дрофы и многое другое. С малых лет будущую мать - девочку-казачку - бабушка или мать в период созревания трав брала с собой в степь или в горы для сбора лечебных трав, цветов, и объясняла какая трава или цветок от какого недуга. Кстати, девушка-казачка была свободна в личной жизни. Родители не посягали на ее волю и не выдавали замуж помимо ее согласия. В случае неудачного брака, она могла добиться поддержки общества о разводе.

Юные казачки в любых нарядах хороши.

4. Доброта.

Казачки были щедры на милостыню, прикармливали бедняков, угощали монахинь, почитали священнослужителей. На добровольной основе казачки ходили на уборку церкви, на оказания помощи,при постройке хат, и во всех случаях, когда кому-то требовалась посторонняя помощь. Никто не неволил, не обязывал, не организовывал, а каждый знал, если я не приду, то и ко мне не придут. Все казачки хутора и станицы знали друг друга с малых лет, знали и в чем у них «нужда», и без всякой какой-либо подсказки, исходя из своих возможностей и достатка помогали.

5. Чистоплотность.

Помните, на одном из семинаров я вам рассказывала, как важно женщине держать дом в чистоте? Грязный дом (комната) - рассадник негативных энергий. Вот и донские казачки знали это, как никто другой. Это отметил историк Г.В. Губарев. «Не вычистить курень и выпустить мужа и детей в неаккуратном виде - для казачки уронить свое человеческое достоинство». Помимо ежедневной уборки, курени тщательно мылись снаружи и изнутри к Пасхе, Рождеству и к празднику святых апостолов Петра и Павла.

6. Игривость.

Известно, что на станичных праздниках устраивались веселые танцы, на которых даже замужней казачке не возбранялась плясать с любым мужчиной. Могла она пококетничать и на улице. Писатель Лев Толстой, описывая в повести «Казаки» жизнь станицы Новомлинской, приводит сцены свободного «не закрепощенного» поведения девушек и женщин. И хотя события происходят на Тереке, этнографы видят много общего с донским укладом жизни. Но это не значит, что казачка переходила границы флирта. В основном именно им всё и заканчивалось. Донские казачки всегда славились верностью и преданностью не только мужу, но и своему дому, своему клану.

Казаки с мужским характером

Вспомните знак «Инь-Ян», который так любили древние даосы. Нам кажется, что ещё он очень прост и понятен. Но если присмотреться, вы увидите, что в лоне женской энергии инь есть круглый островок энергии ян, и наоборот. Женская Ассоциация Yesena всё время пытается напомнить нашим участницам, нашим дорогим женщинам, что женщин с стопроцентно женской энергией почти нет. Каждая из нас имеет мужские качества, и это очень хорошо. Ведь если бы мы были такими черезчур плавными, медленными, растекающимися по древу, разве смогли бы мы делать карьеру, завоевывать авторитет среди коллег, добиваться исполнения наших желаний? А ведь сила воли - это вполне янское качество! То, чему нас несколько лет учили ведические учителя (суть женщины только в служении мужчине и никакой мужской энергии быть не должно) - оставим тем, кто хочет в это вреить. Пред нами же - история. История донских семей, в которых казачки имели неоспоримый авторитет и сводили с ума казаков. Этот секрет был в их полноценности, гармоничности, в правильном слиянии стихий. Наряду с мужественным характером у донской казачки была нежность и домовитость. Она была прекрасной женой, при этом умела защитить дом и семью, если это было необходимо.

Редактор «Донских областных ведомостей» Семён Номикосов, составляя «Статистическое описание Области войска Донского», дал следующую характеристику донской казачке: «Она умела не пустить нужду в дом в отсутствии казака-кормильца, умела приобрести хлеб и скот и умела сохранить своё имущество от степных хищников».

Не секрет, что донские казачки могли стрелять из ружья или рубить шашкой. Были среди них настоящие героини, о которых с уважением говорили на Дону. История помнит оборону Азова (в 1641 году), в то время новой казачьей столицы. Крепость атаковали 227 тысяч янычар, спагов и наемных иноземцев силистрийского паши Гуссейя Делия и крымского хана Бегадыря Гирея. Им противостоял шеститысячный казачий гарнизон, а также восемьсот казачек, которые не только заряжали ружья своим мужьям, но сами метко стреляли в турок.

Красота донских казачек

Многие иностранцы, побывавшие в России, восхищались русскими женщинами, но казачки отличались особенной красотой, умом и силою. Немало тому свидетельств находим и в записках наших соотечественников. Художник В. Суриков, по происхождению из старинного енисейского казачьего рода, оставил такие воспоминания: «Сестры мои двоюродные - девушки совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. В девушках была красота особенная: древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Все здоровьем дышало».

Силой их особенной красоты было смешение славянских черт с чертами горско-степными. Наверное, как ни к кому больше, к казачке относится изречение древних, что «Женщина приходит в мир, чтобы возвеличить его своей красотой, материнской добротой и любовью». Вся внешность казачки дышит изяществом и сознанием своей очаровательности, и что первое видится в казачке - это быстрота и проворность в действиях и поступках. Л.Н. Толстой в повести «Казаки», отмечая особенности красоты казачки, подчеркивает, что щегольство и изящество в одежде и убранстве хат составляет привычку и необходимость в их жизни. Казак, который при посторонних, как того требовал этикет, считал неприличным ласково и праздно говорить со своей женой, невольно чувствовал ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз.

В 1816 году атаман Платов издал приказ, в котором было сказано: «Пускай верность и усердие их(казачек), а наша за то к ним признательность, взаимное уважение и любовь, послужат в позднейшем потомстве правилом для поведения жён донских».

1. Внешняя и внутренняя красота

2. Преданность семье и дому, осмысленная покорность мужу

3. Гордость и смирение одновременно

4. Почитание и уважение традиций старшего поколения

5. Чувственная и притягивающая натура женщины

Многие этнографы не считают казаков отдельным народом. Их называют социальной группой или даже особым военным сословием, входящим в состав русского этноса. Сами казаки с этим утверждением в корне не согласны, отстаивая свою самобытную культуру, уникальные обычаи и традиции степной вольницы. Одной из особенностей данного народа является большое количество смешанных браков, заключавшихся в XVI-XVIII веках между донскими казаками, например, и пленными турчанками.

Особые обычаи

Начнем с того, что слово «казак» имеет тюркоязычное происхождение и в переводе на русский означает «свободный, вольный». Примерно пять-шесть столетий назад так называли себя многие люди, которые предпочитали личную свободу тесным рамкам законов, установленных официальными властями. Наименование «казак» было хорошо известно как в России, так и в Центральной Азии.

Начиная с XV века на вольные берега Дона начали стекаться молодые мужчины, не желавшие быть холопами бояр, гнуть спины на помещиков, зависеть от произвола и самодурства разного начальства: от приказчика до статского советника. Некоторые из будущих казаков были беглыми преступниками, другие – авантюристами и искателями приключений. Но основная масса стремилась именно к независимости. Эти люди создали особую социальную организацию, именуемую Казачий круг, где на совете общины решались самые разные вопросы – от хозяйственного спора до объявления войны.

Поскольку среди беглецов почти не было женщин, очень скоро эти замкнутые мужские объединения столкнулись с проблемой: как наладить личную жизнь? Каждый человек нуждается в семье, заботе и продолжении рода. Мужских сил, энергии и желаний – с избытком, а кому их отдать? Вот и стали казаки воровать девушек и женщин у черкесов, ногайцев и других соседних народов, а из многочисленных походов помимо награбленного добра привозить себе в невесты турчанок, персиянок, калмычек…

Поэтому нет ничего странного в том, что удалой атаман Стенька Разин, как поется в известной песне, похитил персидскую княжну. Правда, это вызвало недовольство его лихих соратников: «Нас на бабу променял». И он бросил красавицу в волжскую воду, продемонстрировав, что для него мнение братьев по оружию важнее любой женщины. Все-таки изначально вольная община – это союз мужчин.

Хотя к чести казаков следует сказать, что у них не было обычая заводить многочисленных наложниц помимо официальной супруги, как это было установлено в Средней Азии, где пленниц держали на положении секс-рабынь. Общинный уклад жизни, когда все вопросы – вплоть до личной жизни – решает Казачий круг, не предполагал подобного. Казаки посчитали бы сожительство женатых мужчин с пленными женщинами развратом. А людьми они были весьма суровыми. Правило было простое: раз украл красавицу, оторвал от родных отца и матери – женись по закону. А какой мужчина станет привозить домой девушку, если она ему не нравится? Поэтому и пошли разговоры о красоте пленных турчанок и персиянок, украденных черкешенок.

Война и личная жизнь

Если в чем и не было нехватки у казаков, так это в войнах. Южные границы нашей страны необходимо было постоянно защищать от многочисленных врагов. Жители Дона служили русским царям взамен на признание их вольницы – права жить по своему уставу. Официальный статус приграничной армии казакам своим указом присвоил второй представитель династии Романовых – Алексей Михайлович (1629-1676 гг.).

Особенно часто Россия воевала с Турцией. С 1568 по 1878 год в истории имели место семь русско-турецких войн и еще два военных конфликта: на Азове в конце XVII века и Прутский поход 1711 года. Самыми активными участниками всех этих кампаний были донские казаки. Они часто привозили домой пленных девушек. Например, известно, что в 1635 году после военного столкновения с турками, жившими на побережье Таганрогского залива – на мысе Чумбур и Павло-Очаковской косе, казаки захватили в плен 1735 (!) представительниц прекрасного пола. Таких женщин называли ясырками. А детей, рожденных в результате браков с турчанками, черкешенками, персиянками и другими иноверками, на Дону именовали болдырями. Фамилии Болдыревы, Татаркины, Турчанининовы довольно распространены среди казаков, все они свидетельствуют о происхождении своих носителей.

Этот факт нашел свое отражение и в литературе. Неслучайно Михаил Шолохов в своем легендарном романе «Тихий Дон» сделал бабушку главного героя Григория Мелехова турчанкой, привезенной из похода. Впрочем, казачки тоже попадали в плен к иноверцам. Становились их женами, рожали детей. Иногда они возвращались в родные станицы с сыновьями и дочерьми и снова выходили замуж, поскольку оставаться матерью-одиночкой, живущей без поддержки, было не принято. Вообще на Дону считали, что чужих детей не бывает. Усыновленных казаками потомков турок и татар называли туминами. Отсюда и пошли фамилии Туминовы и Туминкины.

Отдельный народ

Как ни странно, казаки редко женились на русских девушках и украинках. Даже в XVIII веке, когда поселенцы из северных регионов начали заселять донские земли, не примыкая при этом к местной вольнице, свободолюбивые люди желали максимально дистанцироваться от пришлых русских. Казаки хотели сохранить собственный уклад жизни и, вероятно, видели в чужаках угрозу своей самобытности. Тем более что к тому времени демографическая проблема была решена, и в донских станицах было много красавиц. Жениться не на казачке стало предосудительным.

Песни и стихи воспевают красоту, стать и свободолюбивый нрав жительниц донских станиц. Так, историк Василий Сухоруков (1795-1841 гг.) писал, что на происхождение казаков существенное влияние оказало смешение славянской и турецкой кровей, и поэтому на Дону женщины имеют «пламенные черные глаза» и здоровый румянец на щечках, а также любят яркие наряды. Одежда полонянок наложила большой отпечаток на традиционный костюм казачек.

Постоянные войны, на которые уходили мужчины, приучили женщин из донских станиц быть самостоятельными. Они растили детей и ловко управлялись не только с хозяйством, но и с оружием и не позволяли себе раскисать, опасаясь за ушедших на фронт сыновей, братьев и мужей.

«Жены их лица круглого и румяного, глаза темные, большие, собою плотные и черноволосые, к чужестранцам неприветливы» – так описывал женщин, живших на Дону в XVIII веке, первый историк казачества А. Ригельман.

Кто же была казачка и какое место она занимала в казачьем обществе? Кем она была и как к ней относились казаки? Ответы на эти вопросы даст нам история и сохранившиеся культура и традиции казачества.

Основные черты женщины-казачки

В казачьем обществе у женщины всегда была своя, особая роль – матери, жены, сестры. Казачка соединяла в себе неукротимый нрав и преданность семейному очагу, была верной женой, заботливой матерью, хорошей хозяйкой и образцом женственности. В то же время она могла встать рядом с казаками с оружием в руках на защиту своей общины и семьи. По поведению женщины судили о том, что из себя представляет ее муж, брат или отец.

В «Статистическом описании Области Войска Донского», изданном в 1884 году, говорилось: «В силу особенностей военного быта на Дону исторически вырабатывался особенный тип женщины – неустанной труженицы, смело и энергически принимающей на себя все труды мужчины, всюду поспевающей и всё делать успевающей. Забота молодайки, жившей у батюшки с матушкой без горя и нужды, в том и состоит, чтобы не с голыми руками встретить мужа по его возвращении со службы. Уронивши хозяйство, она роняет свое человеческое достоинство в глазах честной станицы и своих собственных».

Кто бы ни была женщина, к ней надо было относиться уважительно и защищать ее, ибо женщина – будущее твоего народа. Характерный пример защиты женщины описан в повести казачьего писателя Гария Немченко:

«В 1914 году утром по станице Отрадной проскакал казак с красным флагом, оповещая войну. К вечеру Хоперский полк уже двигался в походной колонне к месту сбора. Вместе с полком, естественно, ехали провожающие – старики и женщины. Одна из женщин управляла лошадью, запряженной в бричку, и проехала одной стороной колес по помещичьему полю. Один из офицеров, известный на весь полк по фамилии Эрдели, подъехал к женщине и хлестнул ее за это плетью. Из колонны выехал казак и срубил его».

Особую роль в жизни казачки играла вера. Духовным идеалом для казачки был Бог и помощницей в жизни – Богородица. Наряду с верой в Бога казачка идеализировала семью и подворье. Важным фактором в жизни казачки была ответственность перед Богом за семью, правильное воспитание детей, отношение к родителям и исправное содержание подворья. Казак верил в то, что его грехи замолят родительницы, к которым относились жена и мать. Родительницами называли даже девочек, будущих жен и матерей.

Казачка и семья

В своих воспоминаниях о казачьем быте И.И. Георги писал: «У казаков мужья обходятся с женами ласковее, чем обыкновенно в России, и поэтому они веселее, живее, благоразумнее и пригожее».

Женщина в казачьей семье всегда играла важную роль в воспитании детей, а также сохранении семейных (родовых) ценностей. С малых лет дети впитывали от матери любовь к родной земле, к своему народу, чувство национальной гордости и душевной, кровной близости к казачьему роду. В воспитание в своих детях чувства собственного достоинства, любви к казачьему братству мать-казачка вкладывала много сил, так как будущий казак должен быть воином, а будущая жена казака – хранительницей семейного очага и защитницей рода. Таким образом, с малолетства казачонок или девочка-казачка с уверенностью и гордостью осознавали, что они относятся к казачьему народу. Казачка не подражала кому-либо, а всегда подчеркивала свою принадлежность к казачьему народу, к его традиции и культуре. Это выражалось не только в ношении одежды, но и в разговоре, поступках и действиях.

Мать-казачка несла ответственность перед Богом за воспитание в своих детях религиозного и нравственного состояния души. Молитвенные правила, регулярные посещения богослужений, воспитание в традициях казачьего народа, семейного уклада и передача родовых знаний становились основной жизненной практикой, которая укрепляла важнейшие черты характера будущей казачки-матери.

Женщина – продолжательница рода, за женщиной-казачкой будущее всего народа, и она должна пользоваться уважением и быть под защитой не только мужа-казака, но и всего хутора или станицы. Хоть казачка и осознавала это, но она знала и то, что слово мужа-казака или отца было непререкаемо. Жена-казачка не вмешивалась в дела мужа, в то же время казак не интересовался женскими делами. Мужчина-казак был защитником и добытчиком, строго поддерживал порядок семейного казачьего быта. Женщина-казачка понимала, что мужчине принадлежала главенствующая роль, и эталоном взаимоотношений мужа и жены были слова Священного Писания, которые произносятся при венчании в церкви: «Да убоится жена мужа», «Не муж для жены, а жена для мужа». Пререканий по этому поводу не было, так как это традиция казачьего народа и ей надо следовать. Когда женщина воспитана в духе казачьего народа, она всем сердцем и душой любит семью и стремится сохранить семейные родовые традиции, не подражая модным нововведениям.

Казачка в обществе

Особое отношение к женщине было и в казачьем обществе. Существовали свои правила и нормы поведения по отношению к казачкам, у них были свои права и обязанности. Установленные нормы и правила были обязательными, что сохраняло культуру и традиции не только казачьей общины в целом, но и отдельной семьи.

Женщина-казачка не должна была находиться с непокрытой головой на людях, это считалось грехом и позором. К такому относилось и ношение мужской одежды, и стрижка волос. В наше время часто можно увидеть, как девушки и женщины носят одежду мужского типа, и не только мирскую, но и казачьей справы. За такое поведение в прошлые времена казаки строго наказали бы женщину или девушку.

Умение вести себя «по-казацки» у девушек воспитывали с малых лет. Казачка к мужчине, которого не знает, обращалась используя слово «мужчина», т.к. слово «мужик» для казаков было очень оскорбительным. В наше время можно услышать обращение типа «Здорово дневали, мужики!», что является оскорблением для казаков, знающих и чувствующих в душе зов казачьего рода. Казак к незнакомой девушке или женщине обращался в зависимости от возраста. К старшей по возрасту казак обращался со словом «мамаша», а если девушка или женщина одного с ним возраста, то словом «сестра». По-особому обращались к младшим по возрасту, что подчеркивало ответственность казаков в воспитании подрастающего поколения. К примеру, к младшей по возрасту обращался казак со словом «дочка», а если разрыв в возрасте большой – «внучка». Разговаривая с женщиной, казак вставал, а если перед ним была пожилая женщина, снимал свой головной убор как перед старшей.

Мы, таким образом, видим, что понятие «семьи» перешло и на общину, где все друг другу «брат и сестра», «мать и отец». Хорошо всему миру известно о «казачьем братстве», отличавшемся сплоченностью во время многочисленных войн и иных испытаний в истории казачьего народа. Казачьим братством и сейчас казаки гордятся и воспитывают в таких традициях.

Общение между собой «при народе» подчинялось строго установленным правилам. Муж и жена на людях всегда были сдержанны и не выясняли отношений, особенно в присутствии детей. Обращаясь к жене, казак называл ее по имени, в пожилом возрасте – по имени и отчеству. Обращаясь к мужу, жена называла его только по имени и отчеству, тем самым выражая почтение его родителям. В казачьей семье отношение к свекрови, свекру, тестю и теще должно быть «божеским» и «добрым», так как они являются Богоданными родителями.

В заключение хочется сказать, что женщина в казачестве имела, имеет и будет иметь великую ценность! И важную роль в этом играет сама женщина, когда она несет в себе образ Богородицы, Матери и Сестры.

Писать о значении женщины в казачестве можно много и долго, отталкиваясь не только от традиций и культуры самого казачества, но и от литературных произведений русских и советских писателей, не говоря уже и о зарубежных. Смысл ознакомления с женскими традициями казачества заключается в том, что много было утеряно в наших семьях вследствие различных исторических событий, повлиявших на русское общество. Поэтому современная семья больше придерживается морально-этических норм, а не правил, исходящих из глубин нашего рода, переданных нам нашими предками и ярко выраженных в семейных преданиях.

Я надеюсь, что данная статья станет не только ознакомительной, но и привнесет старые и добрые традиции в наши семьи, обогатив их «божьими» красотами семейной казачьей жизни.

Игорь Мартынов,

войсковой старшина, заместитель атамана Тамбовского отдельского казачьего общества

Пожалуй, кубанскую женщину можно охарактеризовать одним словом — воительница. И уже потом добавлять эпитеты: статная, верная, гордая. SmartNews составил портретнастоящей кубанской женщины

Кубанская женщина традиционно несет через весь свой образ важную для всего региона историю кубанского казачества. Поэтому о том, как складывался образ кубанской женщины, что легло в основу ее характера, нельзя рассуждать, не углубившись в историю кубанского казачества.

За годы Кавказской войны сформировался новый тип женщины, способной заменить мужа не только в хозяйственной, но и в военной сфере. В первые десятилетия жизни на Кубани женщины могли в одиночку справиться с 3-4 врагами. Постепенно сложилась и тактика массовой обороны станиц женским населением.

Обнаружено множество фактов участия казачек в открытых соревнованиях по наездничеству и джигитовке и даже участия в «кулачках» — рукопашных боях, и завоевания ими призовых мест. И это притом что уровень сложности военной подготовки был достаточно высок: помимо обязательных конных построений, преодоления препятствий верхом, в комплекс подготовки входили акробатические навыки (прицельные броски камнями на полном скаку, поднятие на скаку предметов с земли и т.д.). Соревнования по стрельбе могли потребовать навыка попадания в монету в вытянутой руке стоящего человека. Обязательным было владение шашкой.

Не секрет, что волевой характер и этот самый образ воительницы, сильной, мужественной женщины сложился во времени благодаря смешению кровей. Нередко казаки брали себе в жены кабардинок, ногаек, черкесок.

Александр Ригельман, первый историк казачества, описывал женщин Кубани и Дона, живших в XVIII веке.

Детей на Кубани любят, балуют, но в меру. В станицах дети более самостоятельные. Бегают по всей станице, в любой двор заходят — везде родня. Частенько с раннего возраста рядом со взрослыми, на огороде.

Кубанские женщины умеют поддержать свою семью и мужчину. У них есть чувство долга перед семьей. Они патриотичны, любят Кубань и Россию. Естественно, что у них хорошие дети — нравственные, спортивные, уважающие себя и других. В связи со всеми этими положительными качествами, на мой взгляд, велика роль кубанских женщин во власти.

Матери за детьми следят строго. Девочки с детства знают, как блины завести, борщ сварить, закатку на зиму сделать. Вся жизнь на виду, поэтому очень важно, чтобы соседи «чего не подумали». Ссорятся тихо, «сор из избы не выносят», каждую неделю драят окна и следят, чтобы в хате было до стерильности чисто. Преданность семейному очагу и по сей день чтится свято.

Худых на Кубани не любят. Что это за женщина безгрудая, да еще кости наружу? Настоящим казакам такие не нравятся. Наши красавицы высокие, статные, сильные. А борщ так приготовят, что пальчики оближешь. Да с салом, да с чесночком… Сало, чтоб вы знали, должно быть с запашком, старое. Как борщ готов, сало толкут со сваренной картошкой и чесночиной, и этой толкушкой борщ заправляют. Гречневой и рисовой каш на казачьем столе не водилось. Не собирали казаки и грибы, да и пельменей на казачьем столе не было. Женщины пили наливочку, которую готовили сами, а мужчины — самогонку, «кишмишовку» из винограда. Французская граппа рядом с виноградной самогонкой отдыхает.

То, что девушки на Кубани далеко не пушинки, видно сразу — крепкие, здоровые на вид, улыбчивые, с искрящимися глазами. Образ настоящей кубанской красавицы очень удался актрисе Кларе Лучко. Как образцу кубанской женщины, на Кубани ей даже поставили памятник. Сама актриса говорила, что она трижды казачка. По корням и по ролям — сыграла в фильмах «Кубанские казаки» и «Цыган».

Я в своей жизни красавиц много повидала. И восточных, и западных, и наших кавказских горянок. Хороши девчонки, ничего не скажешь. Но наши, кубанские, другие. Ее сразу видишь — кожа персиковая — это не салон, а солнышко потрудилось. Волосы густые, русые. Коса тугая, в руку толщиной. Плавают девчонки прекрасно, с вышек прыгают. Многие конным спортом увлекаются, в походы ходят. И характер сильный.

Согласно статистике, женщины на Кубани строят личную жизнь, как правило, до 25 лет. Так, в 25-29 лет 674 девушки из 1000 состоят в браке. Тогда как молодые люди в этом возрасте женаты 592 из той же 1000. Правда, уже в следующей возрастной категории — 30-34 лет — количество замужних женщин почему-то уменьшается, а количество женатых мужчин — увеличивается.

В традиционные праздничные дни на Кубани принято надевать традиционные кубанские костюмы, которые в свое время историк моды Александр Васильев по какой-то причине назвал вульгарными, а вместе с ними и образ кубанских женщин в целом.

Европейская женщина хочет быть скорее незаметной, ищет, скорее, элегантность, ищет индивидуальность, ищет скрытый шик. А русская женщина хочет показать свою природную красоту — глубокое декольте, тонкую талию, широкие бедра. Высокие каблуки, наклеенные ногти, «пергидрольные» волосы — часто она выглядит вульгарно. Особенно, конечно, в южных районах России это цветет ярким пламенем. Почему? Недостаток мужчин, желание найти свое место под солнцем, желание заявить о себе.

Тем не менее мужчин на Кубани предостаточно, а тонкая талия еще никогда не была недостатком. И одеваются сегодняшние молодые женщины на Кубани стильно, индивидуально и не без южного шика.

27 января 2017, 16:30Художник В. Суриков, по происхождению из старинного енисейского казачьего рода, оставил такие воспоминания: «Сестры мои двоюродные – девушки совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. В девушках была красота особенная: древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Все здоровьем дышало». А. Ригельман, первый историк казачества, описывал женщин Дона, живших в XVIII веке: «Жены их лица круглого и румяного, глаза темные, большие, собою плотные и черноволосые, к чужестранцам неприветливы». В экстремальных условиях приграничной жизни выковался не только характер воина-казака, но и совершенно особый тип женщины. Когда мы говорим, что казаки освоили и возделали огромные пространства Дона, Кубани, Терека, Приуралья, надо помнить, что в значительной мере это было сделано женскими руками. Мужчины постоянно были в походах, на кордонах. Дома оставались старики, дети и женщины-казачки. Они и возделывали поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они выращивали пышные сады, в которых утопали станицы. Женщины собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали, обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и хворобу вылечить, и хату подправить. Казачка была не только неутомимой труженицей, но и организатором. Номинально руководил большим семейным коллективом старик-дед. Но он мог быть уже и недееспособным, инвалидом. И работу по хозяйству организовывали бабки, матери, жёны казаков. Распределяли домашних, кому и чем заниматься, если нужно, нанимали работников и руководили ими. Казачки умели и торговать, чтобы часть продукции обратить в деньги и приобрести необходимое в хозяйстве. Подобной инициативы и самостоятельности русские крестьянки не знали: у них-то муж всегда был рядом. При нападении врагов казачка снимала со стены мужнину саблю и ружьё и дралась насмерть, защищая детей, свой курень и станицу. В обороне Азова в 1641 году участвовали 800 казачек. А сколько в XVII–XVIII веках встречается упоминаний о нападениях степняков на донские, терские, кубанские, волжские, уральские, сибирские городки. Если мужчины были дома, казачки укрывали детей и скот, шли помогать мужьям. Они заряжали ружья, ремонтировали укрепления, тушили огонь, перевязывали раненых. А когда убивали мужа, его место в бою занимала казачка. Рынки Крыма и Тамани были переполнены русскими и украинскими полонянками, но из казачьих городков угоняли только детей и совсем юных девушек. Казачки в плен не сдавались, сражались до конца. Мужей ждать эти женщины умели, как никто другой. В походы казаки уходили на годы, часто с одной войны на другую. Возвращались не все. Но казачки ждали. На Дону, когда муж из похода возвращался, казачка, встречая его, первым делом кланялась в ноги коню. Благодарила, что не подвёл в боях её супруга, целым и невредимым доставил домой.

Известны случаи, когда казачки прославились в качестве воинов. В 1770–71 годах на Кавказ были переведены 517 семей из Волжского войска. Они основали 5 станиц, по 100 семей на каждую. Начав военные действия с Россией, турки подбили горцев к массированным нападениям. В июне 1774 года девятитысячное войско татар и чеченцев обрушилось на станицу Наурскую. Станица ещё не была отстроена, из оборонительных сооружений был только земляной вал с несколькими пушками. На тот момент все строевые казаки ушли в поход. Разведка у горцев работала хорошо, и они рассчитывали на лёгкую добычу. Но за оружие взялись казачки. Это были не гребенские казачки, привычные к здешнему военному быту, а женщины, приехавшие с относительно мирных волжских мест. Полторы-две сотни женщин со стариками и малолетками храбро встретили полчища врагов. Били из ружей, кололи штыками и рубили шашками лезущих на валы горцев, перетаскивали с места на место тяжёлые пушки, встречая атаки картечью. Осада длилась два дня. Противник, потеряв сотни солдат убитыми, отступил. В память об этой победе ежегодно 10–11 июня в станице Наурской отмечается «бабий праздник». Установлен также памятный камень. А с конца 18 века, 4 декабря (21 ноября по старому стилю) православное казачество отмечало День матери-казачки, который праздновался совместно с большим церковным праздником «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Сейчас традиция празднования возрождается.

Быт и труды казачки определяло осознание ею самой своего особого долга. Точно так же, как казак считал своим долгом службу, так и казачка видела высший долг в том, чтобы обеспечить службу мужа, братьев, сыновей. Образно говоря, деятельность армейских органов тыла и снабжения всегда считалась воинской службой, пусть и не боевой. Поэтому и труды казачек являлись своеобразной формой несения казачьей службы. На Тереке казачки и в ХХ веке были отличными наездницами, умели стрелять.

Особую роль в казачьем доме играла самая старшая женщина – бабушка. Она была хранительницей семейных традиций. Она воспитывала несовершеннолетних внуков, которые называли её бабинькой. Девочек шить и вязать обучали лет с шести. С семи обучали готовить, передавали свои премудрости. Известно, что казачки гордились своим происхождением – «не боли болячка – я казачка». Очень любили красиво одеваться, щеголять в красочных платках, украшениях на восточный манер.

Праздничный костюм донской казачки. Низовья р. Дон. 2-ая половина XIX в.

Костюм донской казачки. Начало XXв.

Праздничный костюм уральской казачки. 1-ая половина XIX в.

Костюм терской казачки. Середина XIX в.

Внешне отношение казака к женщине могло показаться грубоватым, с демонстрацией собственного превосходства. Но Атаман Платов в 1816 году в приказе по войску Донскому писал о казачках: «Пускай верность и усердие их, а наша за то к ним признательность, взаимное уважение и любовь, послужат в позднейшем потомстве правилом для поведения жён донских». По обычаям казачка пользовалась таким уважением и почтением, что в наделении её дополнительно ещё и мужскими правами не нуждалась. Наоборот, казак и даже станичный атаман не имел права вмешиваться в женские дела. Но казачка не участвовала в кругах, не имела голоса на сходах, её интересы представляли отец, муж, брат. Одинокая женщина могла выбрать себе любого ходатая из числа станичников. А вдова или сирота находилась под личной защитой атамана и совета стариков, а если этого было недостаточно, могла и сама обратиться к сходу. Разговаривая с женщиной на кругу или сходе, казак обязан был встать, а если она преклонных лет, снять шапку. Казачка могла получить медаль «За усердие» за домовитость, благопристойное поведение и если снаряжала на службу не менее трёх сынов. Такие женщины пользовались почётом и уважением, сам Атаман склонял пред ними голову.

Гребенский казак с казачкой.

На станичных праздниках казачка, пусть и замужняя, могла плясать с любым казаком. С любым могла чесать язык на улице, невинно пококетничать. Чтобы опровергнуть мифы о «закрепощении», достаточно открыть повесть Л. Н. Толстого «Казаки». Описывается черкесская станица, старообрядческая. Поведение казачек очень даже свободное, по сравнению с Центральной Россией. Ведут себя «на грани», но никогда не переходят эту грань. Тут уже вступало в силу понятие чести. А свою честь казачки ставили очень высоко.

Степень дозволенного казачке зависела от её семейного положения. Вольность в общении с мужчинами, откровенность разговоров, шуток, допустимый флирт для девиц, замужних и вдов были разными. Но и для казака было позором преступить дозволенное. И чтобы не ошибиться, существовала система «опознания» по женским кольцам: серебряное на левой руке – девушка на выданье, на правой – уже просватана; кольцо с бирюзой – жених служит; золотое на правой руке – замужняя; на левой – разведённая или вдова. Впрочем, при общей высокой нравственности казачек допускались и некоторые отклонения. Так, если вдова строго соблюдала себя, это ценилось. Но когда она, особенно если бездетная, привечала мужчин, это общественной моралью не осуждалось. На поведение одной-двух «весёлых вдовушек» в станице смотрели сквозь пальцы. Развод у казаков уже существовал, когда в России его юридически ещё не было. Для этого старообрядцы переходили в официальное православие или наоборот, и тогда брак, заключённый в другой вере, считался недействительным. Тем не менее, к разводу казачья мораль относилась весьма отрицательно. Казачками становились не только по рождению. Когда казак женился на крестьянке, отбитой полонянке, захваченной черкеске или турчанке, она автоматически приобретала статус полноправной казачки. Станичницы, как правило, относились к такой женщине доброжелательно, если она сама не вела себя вызывающе. Ей прощали незнание обычаев. Женская община негласно брала её под свое покровительство и учила, «вживала» в свою среду. Среди казачек были сложившие устои оказания взаимопомощи и содействия своего хутора, станицы, родственника, соседа. На добровольной основе казачки ходили на уборку церкви, на оказания помощи, при постройке хат, на изготовление самана и кизяка – и во всех случаях, когда кому-то требовалась посторонняя помощь. Никто не неволил, не обязывал, не организовывал, а каждый знал, если я не приду, то и ко мне не придут. Все казачки хутора и станицы знали друг друга с малых лет, знали и в чем у них «нужда», и без всякой какой-либо подсказки, исходя из своих возможностей и достатка помогали. Казачки избегали браков с иногородними, и с чужестранцами были неприветливы. Строго чтили традиции, православную веру, были домовитыми, экономными, чистоплотными хозяйками. По свидетельству историка Н. Миненко, в некоторых казачьих станицах обязательным требованием к невесте было умение ездить верхом. В Уральском войске плохой считалась невеста, которая не знала Псалтири и Часослова и не умела читать по-церковнославянски.

Свадебный костюм уральской казачки. XIX в.

К XIX веку на всех территориях проживания казачьих войск семьи были большие, состоящие, как правило, из трех поколений. Для жениха требования были не меньше – состоятельность семьи, репутация и отсутствие вредных привычек, например курения. Девушка-казачка была свободна в выборе суженного. Родители не посягали на ее волю и почти не выдавали замуж помимо ее согласия. В случае неудачного брака, она могла добиться поддержки общества о разводе. Оберегая вдов и сирот от нищеты, общественное Право позаботилось о них, существовал социальный земельный надел «вдовий» и «сиротский». Как же формировалась эта особая женская стать и уклад жизни? Опираясь на исследования современных историков стоит отметить, что до XVII века особо не было данных о казачьем быте и семейственности. Собственно казаки были разрозненными свободными поселенцами. Фактически разбойниками, бежавшими от гнета крепостничества, служилыми людьми имевшими любовь к свободе и самостоятельности. Женщины при них состояли содержанками, рабынями, либо формально считались женами. Бывало, приходилась не одна «жена» на казака, а и две, и три, и четыре. Всем давал содержание, всех одевал и кормил. Но в XVII в. на смену безбрачию и разрозненности приходит оседлость и официальный брак, строго регламентируемый мужскими сообществами.

Пост получился большой, состоит из двух частей.